120分钟……抢救室里的每一秒都像在与死神拉锯,直到那规律的“滴滴”声从监护仪上突然响起配资炒股排排网,一场高难度的抢救,换来一个生命的重生。

“有心跳了!”广州市南沙区东涌镇鱼窝头社区卫生服务中心抢救室里,紧绷了两小时的空气才终于有了一丝松动,医护人员眼中闪过难掩的振奋。

而这声欢呼的背后,是一场与死神“抢人”的硬仗——

当天15时25分,一名43岁男性患者突发心跳呼吸骤停,被紧急送到鱼窝头社区卫生服务中心抢救区。

“患者突发意识丧失!”值班医护第一时间评估:无自主呼吸、颈动脉搏动消失、瞳孔散大固定,心电监护显示为直线,“是心跳呼吸骤停!”

“立即开展心肺复苏!”鱼窝头社区卫生服务中心急诊科主任汪成勇一声令下,抢救团队迅速分工:护士袁新婷负责胸外按压,按压深度严格控制在5厘米,频率维持110次/分;汪成勇快速完成气管插管,连接呼吸机辅助通气;护士邱丹开通静脉通道并精准调配肾上腺素等抢救药物,每3分钟一次规范给药;与此同时,除颤仪已启动待命,随时准备实施电除颤。

30分钟内,医护人员已完成5轮胸外按压、4次电除颤,但患者却仍无生命体征,但鱼窝头社区卫生服务中心急诊科团队并未放弃。他们第一时间启动多学科协作机制,内科、麻醉科医师迅速赶到抢救现场,共同研判患者病情。在持续进行胸外按压的同时,团队加用血管活性药物维持患者机体的灌注,并紧急联系上级医院,请求体外膜肺氧合(ECMO)支援。

时间一分一秒过去,在场的每位医护人员的额头渗满汗珠,工作服被汗水湿透。“再坚持一下!”他们相互鼓劲。

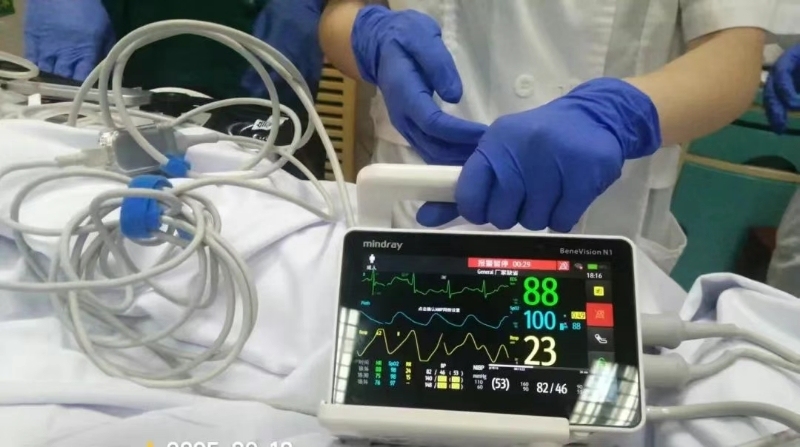

17时38分,在抢救的第120分钟,监护仪传出了“滴滴”声,显示屏跳出规律的心率波形。“有心跳了!”医护人员立刻投入到维持患者血压、加强呼吸支持等后续治疗中。

18时15分,患者生命体征趋于平稳,随后被安全转至上级医院重症监护室。

经过11天的治疗,该患者逐渐恢复自主呼吸,意识由模糊转为清醒,能够完成简单指令动作,生命体征平稳,并转入普通病房进行康复训练。

“心跳呼吸骤停超过10分钟,大脑就可能出现不可逆损伤,两小时复苏成功,在临床上堪称奇迹。”鱼窝头社区卫生服务中心主任张意清回忆时说道。

在这场生命奇迹的背后,是鱼窝头社区卫生服务中心团队无缝协作所创造的成果,是医护人员践行“敬佑生命、救死扶伤”职业精神的生动体现,也是南沙区构建高效医疗卫生服务体系的一个缩影。

如今,南沙已搭建起层次分明、覆盖全域的医疗服务网络:以中山大学附属第一(南沙)医院、广州市第一人民医院南沙医院等三甲医院为龙头,区属二甲医院为纽带,12家社卫中心为网底的整合型医疗布局,持续为市民的健康保驾护航。

从基层社卫的快速响应,到多学科协作的紧密衔接,再到与上级医院的高效联动,每一环都紧扣“生命至上”的核心。未来,随着南沙医疗卫生服务体系的持续完善,这样的“生命防线”也将愈发牢固。

撰文:梁诗婷

忠琦配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。